ディシプリン(学問領域)に

とらわれない思考を身につけたい

第3回 03月10日 伊藤啓

色の見え方の多様性と カラーユニバーサルデザイン

南京大学集中講義のリアルタイムでのレポートやフィールドワーク研修の様子は、facebookでご覧いただけます。

- 講師紹介

-

- 伊藤啓

- 東京大学分子細胞生物学研究所准教授/NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構副理事長 1963年 兵庫県生まれ。東京大学理学部物理学科、同大学院博士課程修了。ドイツ・マインツ大学研究員、国立基礎生物学研究所助手等を経て、2002年より現職。自身もP型強度の色弱者。脳の分子神経生物学の研究と並行して、色彩認知に関する脳科学の知見をバリアフリーに応用したカラーユニバーサルデザインを創始。2004年 特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構を設立。

- 授業風景

【南京大学集中講義「色」第5講2016年3月10日】色を感じる仕組みと色の感じた方の多様性伊藤啓先生木曜日から2回連続で新領域創成科学研究科の伊藤啓先生から、色の感じ方の多様性とカラーユニバーサルデザインについてご講義をいただきました。目が色を感じる仕組みについてはこれまでの講義でも触れたが、今回は生物学研究のご専門からさらに詳しい説明がなされた。●色を感じる仕組みまず、目の中の仕組み。網膜の中に光を感じる細胞、いわゆる視細胞がある。視細胞には杆体細胞と錐体細胞の2種類がある。杆体細胞は非常に感度が高く、暗いときだけに機能する。従って、夜暗いときに物が見えるのは杆体細胞が働いているからである。ただし、杆体細胞が一種類しかないため、色がわからない。それに対して、錐体細胞はL、M、Sの三種類あり、それぞれ主に赤、緑、青を感じるのである。3種類の細胞がどのように反応するか、どの細胞が強く反応するかによって色が判断される。例えば、S錐体が弱く反応し、M錐体とL錐体が同じくらい反応する場合、黄色が見える。錐体が捉える赤・緑・青の信号が網膜で計算され、神経節細胞によって脳に送るのである。神経節細胞が色の信号を計算する際に何種類の細胞があるが、その中の一種類は赤・青・緑の信号を足し算することによって全体の明るさがわかる。もう一種類の細胞は明るさの情報から青の信号の情報を引き算する。すると、青の信号の強さがわかる。例えば、青い光に青錐体の信号が強く、黄色い光に青錐体の信号が弱い。この計算によって、青と黄の違いがわかる。もう一種類の細胞は赤錐体と緑錐体の信号を引き算する。例えば、赤い光に赤錐体が強く感応するから赤みが出る。緑の光に緑錐体が強く感応するから緑みがある。すると、赤と緑の違いがわかる。このような細胞があるため、赤と緑、青と黄という反対色の情報、そして明るさの情報という三つの座標で色を表すことが可能になる。それらの情報がさらに脳に伝えられ、今度は色相という概念が登場する。赤から黄色、緑、青の順を通ってまた赤に戻り、円にする時のどの辺にあるのかというのが色相である。そして彩度という尺度もある。真ん中は彩度が低い、縁側に行けば行くほど色が鮮やかである。それから、さらに全体の明るさという尺度もある。これも三つの座標で色を表している。以上のように、色を表現するには何種類の方法があるが、ほとんどの機械や業界では、色を三つの座標で表現している。例えば、コンピューター・デジカメ・ウェブサイトなどのディスプレーはRGBで表現されている。一方、ビデオカメラとかテレビの放送は、Y・Cb・Crという明るさ・赤−緑、青−黄の関係で色を表している。それから、ファションや塗料、建築の業界では、明度・彩度・色相を使っている。目的によって違う組み合わせを使うが、基本的には三つの数字で色を表現する。それに対し、人間は色を「色名」で認識する。基本的には、赤・だいだい・黄色・緑・青・紫・灰色・茶色・ピンクなどがあり、どの文化の中でも、だいたい同じような基本色の色名で色を表す。色を幾つかのグループに分けて表現し、カテゴリーカラーともいう。もっと細かい具体的な色名もあるが、非常に狭い範囲の色を表現し、その色を持つ物や材料の名前を使うことが多い。そちらの色は「伝統色」と呼ばれる。授業では、フランスと中国を例に、伝統色の国による違いが紹介された。結論から言うと、フランスの伝統色は鮮やかな赤、青、緑や紫が多い。中国のほうが比較的地味でありながら、緑に比べて赤や橙の種類が多い。ちなみに、日本の特徴は茶色の色目が多い。このように、国によって様々な細かい違いに分かれる。人間は「色名」を必ず使って色を認識するが、時々「色名」で色を認識することで失敗が起こる。例えば、本来は違う種類の緑色であるが、安易に「緑だ」と認識し、同じような色だと感じてしまう。一つの実際例は国旗の色に起きる間違いである。ナイジェリア、イタリア、そしてアイルランドの国旗にはそれぞれ違う緑の色が使われているが、ほとんどの本、地図、ウェブサイトでは、どれも同じ緑色に塗っている。以上は普通の人の色の感じ方である。

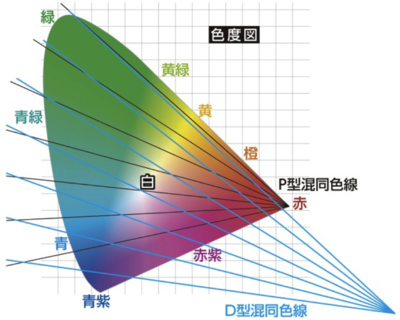

【南京大学集中講義「色」第5講2016年3月10日】色を感じる仕組みと色の感じた方の多様性伊藤啓先生木曜日から2回連続で新領域創成科学研究科の伊藤啓先生から、色の感じ方の多様性とカラーユニバーサルデザインについてご講義をいただきました。目が色を感じる仕組みについてはこれまでの講義でも触れたが、今回は生物学研究のご専門からさらに詳しい説明がなされた。●色を感じる仕組みまず、目の中の仕組み。網膜の中に光を感じる細胞、いわゆる視細胞がある。視細胞には杆体細胞と錐体細胞の2種類がある。杆体細胞は非常に感度が高く、暗いときだけに機能する。従って、夜暗いときに物が見えるのは杆体細胞が働いているからである。ただし、杆体細胞が一種類しかないため、色がわからない。それに対して、錐体細胞はL、M、Sの三種類あり、それぞれ主に赤、緑、青を感じるのである。3種類の細胞がどのように反応するか、どの細胞が強く反応するかによって色が判断される。例えば、S錐体が弱く反応し、M錐体とL錐体が同じくらい反応する場合、黄色が見える。錐体が捉える赤・緑・青の信号が網膜で計算され、神経節細胞によって脳に送るのである。神経節細胞が色の信号を計算する際に何種類の細胞があるが、その中の一種類は赤・青・緑の信号を足し算することによって全体の明るさがわかる。もう一種類の細胞は明るさの情報から青の信号の情報を引き算する。すると、青の信号の強さがわかる。例えば、青い光に青錐体の信号が強く、黄色い光に青錐体の信号が弱い。この計算によって、青と黄の違いがわかる。もう一種類の細胞は赤錐体と緑錐体の信号を引き算する。例えば、赤い光に赤錐体が強く感応するから赤みが出る。緑の光に緑錐体が強く感応するから緑みがある。すると、赤と緑の違いがわかる。このような細胞があるため、赤と緑、青と黄という反対色の情報、そして明るさの情報という三つの座標で色を表すことが可能になる。それらの情報がさらに脳に伝えられ、今度は色相という概念が登場する。赤から黄色、緑、青の順を通ってまた赤に戻り、円にする時のどの辺にあるのかというのが色相である。そして彩度という尺度もある。真ん中は彩度が低い、縁側に行けば行くほど色が鮮やかである。それから、さらに全体の明るさという尺度もある。これも三つの座標で色を表している。以上のように、色を表現するには何種類の方法があるが、ほとんどの機械や業界では、色を三つの座標で表現している。例えば、コンピューター・デジカメ・ウェブサイトなどのディスプレーはRGBで表現されている。一方、ビデオカメラとかテレビの放送は、Y・Cb・Crという明るさ・赤−緑、青−黄の関係で色を表している。それから、ファションや塗料、建築の業界では、明度・彩度・色相を使っている。目的によって違う組み合わせを使うが、基本的には三つの数字で色を表現する。それに対し、人間は色を「色名」で認識する。基本的には、赤・だいだい・黄色・緑・青・紫・灰色・茶色・ピンクなどがあり、どの文化の中でも、だいたい同じような基本色の色名で色を表す。色を幾つかのグループに分けて表現し、カテゴリーカラーともいう。もっと細かい具体的な色名もあるが、非常に狭い範囲の色を表現し、その色を持つ物や材料の名前を使うことが多い。そちらの色は「伝統色」と呼ばれる。授業では、フランスと中国を例に、伝統色の国による違いが紹介された。結論から言うと、フランスの伝統色は鮮やかな赤、青、緑や紫が多い。中国のほうが比較的地味でありながら、緑に比べて赤や橙の種類が多い。ちなみに、日本の特徴は茶色の色目が多い。このように、国によって様々な細かい違いに分かれる。人間は「色名」を必ず使って色を認識するが、時々「色名」で色を認識することで失敗が起こる。例えば、本来は違う種類の緑色であるが、安易に「緑だ」と認識し、同じような色だと感じてしまう。一つの実際例は国旗の色に起きる間違いである。ナイジェリア、イタリア、そしてアイルランドの国旗にはそれぞれ違う緑の色が使われているが、ほとんどの本、地図、ウェブサイトでは、どれも同じ緑色に塗っている。以上は普通の人の色の感じ方である。 ● 色の感じ方の多様性上述した三種類の錐体細胞に、Opsinというタンパク質が3種類ある(L・M・S)。ところが、どれかの遺伝子を持たない、あるいは、LとMのタンパク質の差が小さくなっている人もいる。例えば、赤Opsinがない人がいる。赤錐体の信号がないから、青錐体と緑錐体の信号しか取れない。神経質細胞から脳に送られる信号に赤がないため、赤と緑の違いがわからない。一般の人には全く違って見える色が、同じように見えてしまう。色の見分けが苦手な人は色弱とか色覚異常とか色覚障害と呼ばれる。一般の人の見え方はC型(common type)といい、3種類のセンサーを使って色を見分ける。そして赤から紫までの色が、ほぼ均等に見分けられる。L錐体に問題がある見え方はP型(Protanope型、1型)で、赤が暗く見え、赤みの違いがわかりにくいが、青みの違いはわかりやすい。アジア人男性の約1.5%はP型である。またM錐体に問題がある場合はD型(Deuteranope、2型)と呼ばれ、赤みの違いもわかりにくいが、P型と違って赤は明るく見える。そして青みの違いがわかりやすいのも特徴の一つである。アジア人男性の約3.5%はD型である。さらに、S錐体がない人も数少ないが約0.001%いてT型(Tritanope型)と呼ばれ、青みの違いがわかりにくいが、赤みの違いはわかりやすい。ただ、このタイプには先天的な人は非常に少ない。以上の三つは遺伝子の問題に由来するものである。また、目の病気で見え方が変化する場合もある。例えば、網膜の病気で視細胞の数が少なくなってしまう疾患ロービジョン、水晶体が短波長の光を通しにくくなり、視野全体が濁る症状の白内障などがある。病気の場合、治療によってある程度は治るか改善できる。それに対し、遺伝子の問題は、現在のところまだ治し方がない。では、どれくらいの人がこのような先天的な視覚問題を抱えているか?統計によると、アジアでは男性の20人に1人(5%)、欧米では12人に1人(8%)、フランスや北欧では10人に1人、世界全体に約2億の人が色弱者である。しかし、色弱の人口が多いのに、ほとんど目につかない。その理由は三つある。1、見えていないことに本人自身が気づかない。2、見えていないことを隠そうとする。3、差別がある。色弱で見える色の範囲が制限されるのが確かであるが、そもそも人間は色を見分ける能力が低いのである。昆虫や魚類、爬虫類などには光を感じる細胞がだいたい4種類あるが、ほとんどの哺乳類は2種類の錐体しか持っていない。人間と猿だけには3種類あるが、紫外線は見えない。だから、昆虫や爬虫や鳥などは人間に見えないものを見ている。哺乳類の目は動物界で最も弱いとも言える。● 色弱の人の見えにくさを体感するツールでは、色弱の人の見え方をどうすれば体感できるのか?一般の人にはRGBという3色錐体があるから、色は三次元で表されている。それに対し、P型やD型の色弱の人というのは、どれかの錐体がないから二次元で色を認識する。要は、三次元の色空間を二次元に射影する。そこで、マドリクスの行列の計算で、三次元を二次元に変換し、複数の面に投影する。それから色弱の人に見てもらってから適切に調整する。一つの例はPCソフトウェアのPhotoshopである。メニュー欄に校正設定という項目があり、そこにP型(1型)色覚とD型(2型)色覚の模擬効果がある。それを使えば、色弱の人がどこの色が区別できないかがわかる。またスマホではChromatic Vision Simulatorというアプリを使えば、リアルタイムで色の見えにくさがわかる。● 色弱の人の見え方の特徴このようなルーツを使いながら、色弱の見え方の特徴が以下のようにまとめられる。1、見分けにくい色がある。色弱者は濃い色(黄色と黄緑とオレンジ、赤と緑と茶、濃い赤と黒、紫と灰色など)を同じ色に感じる。また淡い色(ピンクと水色など)も同じ色に感じる。対比を作った配色が対比に見えてもらえない。むしろ同系色の方が対比的に見えることがある。「色度図」で色を表現した時に、放射状の線に並ぶ色の組み合わせがわかりにくい。2、赤色が強調されて見えない。色弱者にとって赤は暗くて地味な色である。例えば、カレンダーの赤で書かれている祝日が見分けられない。むしろ青の方が赤よりも目立って見える。3、光る物の色がわからない。色弱者にとって光るものは普通のものよりわかりにくい。例えば、発車時間を予告する電光掲示板は赤・オレンジ・黄色・黄緑・緑など多色で表示しているが、色弱者は同じ色に見える。4、色の名前がわからない。色名とは、一般の人が「似ている」と感じるものをカテゴリーにした分類法である。しかし、色弱者は何を似ていると感じるかが異なるため、色は違うと分かっても、色の名前は分からない。したがって、違う色の書類や路線図などに色名を表記すれば、色弱者にもわかりやすくなる。5、色弱の人の方が敏感に感じる色もいる。脳は目から伝わった膨大な情報の一部しか処理できない。一般の人は赤み–緑みの差の情報を特に重視して色を見分ける。色弱の人は赤み–緑みの差の情報がほとんどない代わりに、明るさや青み–黄色みの差に敏感に感じて色を見分ける。色覚の検査によく使われる石原表がある。一般の人が赤みの差に敏感であるが、青みの差に鈍感であるため、「青鈍感型」とも言える。それに対して、色弱者は赤みの差に鈍感であるが、青みの差に敏感で「赤鈍感型」である。兵隊として不適性の色覚異常者を、徴兵検査や学童検診でもれなく発見し、区別しておくことを目的として生まれた石原表であるが、アメリカでは、色弱者だけを集めて偵察部隊や狙撃部隊を作るのに使った例もあった。その使い分けから日本とアメリカの発想、さらに国民性の違いも少し窺えるだろう。最後に、「異常・障害・少数派」について一緒に考えよう。携帯電話を持っているのが当たり前の今時では、携帯電話を持っていない人は「異常」な人だろうか?また、血液型は赤血球のA型抗原とB型抗原を作るタンパク質の遺伝子の有無で決められるため、AB型がA、B両方の遺伝子を持つため血液正常で、他の血液型は血液異常と言えるか?我々は人数の多少で正常か異常かを思いがちが、本当はそうではい。車椅子の人は歩道が歩きにくくて苦労していることがよく見かけるが、ではどうして自動車は車道をすいすい走るのか?マラソンの世界記録は2時間3分に対し、車椅子マラソンの世界記録は1時間20分である。車椅子の人が一般の人より移動が早い。しかし、車椅子マラソンは実は普段自動車道として使われる道で走っているから、厳密に言えば、車道を使えば車椅子の方が早い。したがって、車椅子の人が不便になるのは車椅子が遅いのではなく、道が不便をもたらすのであろう。車道は自動車車輪で動くのが多数であるため、段差や凹凸をなくしてある。一方、歩道では車輪で動くのは少数であるため、段差や凹凸を放置してある。つまり、社会は多数派の利益に合わせて設計され、少数派は不便を強いられる。「障害者問題」は実は「少数者問題」である。明日紹介されるユニバーサルデザインは、「多数派の人」が逆に不便にならない程度に、「少数派の人」にも十分に便利になるように配慮する事業である。*今日の宿題:スマホアプリChromatic Vision Simulatorを使って、明日までに周りを見てみよう。

● 色の感じ方の多様性上述した三種類の錐体細胞に、Opsinというタンパク質が3種類ある(L・M・S)。ところが、どれかの遺伝子を持たない、あるいは、LとMのタンパク質の差が小さくなっている人もいる。例えば、赤Opsinがない人がいる。赤錐体の信号がないから、青錐体と緑錐体の信号しか取れない。神経質細胞から脳に送られる信号に赤がないため、赤と緑の違いがわからない。一般の人には全く違って見える色が、同じように見えてしまう。色の見分けが苦手な人は色弱とか色覚異常とか色覚障害と呼ばれる。一般の人の見え方はC型(common type)といい、3種類のセンサーを使って色を見分ける。そして赤から紫までの色が、ほぼ均等に見分けられる。L錐体に問題がある見え方はP型(Protanope型、1型)で、赤が暗く見え、赤みの違いがわかりにくいが、青みの違いはわかりやすい。アジア人男性の約1.5%はP型である。またM錐体に問題がある場合はD型(Deuteranope、2型)と呼ばれ、赤みの違いもわかりにくいが、P型と違って赤は明るく見える。そして青みの違いがわかりやすいのも特徴の一つである。アジア人男性の約3.5%はD型である。さらに、S錐体がない人も数少ないが約0.001%いてT型(Tritanope型)と呼ばれ、青みの違いがわかりにくいが、赤みの違いはわかりやすい。ただ、このタイプには先天的な人は非常に少ない。以上の三つは遺伝子の問題に由来するものである。また、目の病気で見え方が変化する場合もある。例えば、網膜の病気で視細胞の数が少なくなってしまう疾患ロービジョン、水晶体が短波長の光を通しにくくなり、視野全体が濁る症状の白内障などがある。病気の場合、治療によってある程度は治るか改善できる。それに対し、遺伝子の問題は、現在のところまだ治し方がない。では、どれくらいの人がこのような先天的な視覚問題を抱えているか?統計によると、アジアでは男性の20人に1人(5%)、欧米では12人に1人(8%)、フランスや北欧では10人に1人、世界全体に約2億の人が色弱者である。しかし、色弱の人口が多いのに、ほとんど目につかない。その理由は三つある。1、見えていないことに本人自身が気づかない。2、見えていないことを隠そうとする。3、差別がある。色弱で見える色の範囲が制限されるのが確かであるが、そもそも人間は色を見分ける能力が低いのである。昆虫や魚類、爬虫類などには光を感じる細胞がだいたい4種類あるが、ほとんどの哺乳類は2種類の錐体しか持っていない。人間と猿だけには3種類あるが、紫外線は見えない。だから、昆虫や爬虫や鳥などは人間に見えないものを見ている。哺乳類の目は動物界で最も弱いとも言える。● 色弱の人の見えにくさを体感するツールでは、色弱の人の見え方をどうすれば体感できるのか?一般の人にはRGBという3色錐体があるから、色は三次元で表されている。それに対し、P型やD型の色弱の人というのは、どれかの錐体がないから二次元で色を認識する。要は、三次元の色空間を二次元に射影する。そこで、マドリクスの行列の計算で、三次元を二次元に変換し、複数の面に投影する。それから色弱の人に見てもらってから適切に調整する。一つの例はPCソフトウェアのPhotoshopである。メニュー欄に校正設定という項目があり、そこにP型(1型)色覚とD型(2型)色覚の模擬効果がある。それを使えば、色弱の人がどこの色が区別できないかがわかる。またスマホではChromatic Vision Simulatorというアプリを使えば、リアルタイムで色の見えにくさがわかる。● 色弱の人の見え方の特徴このようなルーツを使いながら、色弱の見え方の特徴が以下のようにまとめられる。1、見分けにくい色がある。色弱者は濃い色(黄色と黄緑とオレンジ、赤と緑と茶、濃い赤と黒、紫と灰色など)を同じ色に感じる。また淡い色(ピンクと水色など)も同じ色に感じる。対比を作った配色が対比に見えてもらえない。むしろ同系色の方が対比的に見えることがある。「色度図」で色を表現した時に、放射状の線に並ぶ色の組み合わせがわかりにくい。2、赤色が強調されて見えない。色弱者にとって赤は暗くて地味な色である。例えば、カレンダーの赤で書かれている祝日が見分けられない。むしろ青の方が赤よりも目立って見える。3、光る物の色がわからない。色弱者にとって光るものは普通のものよりわかりにくい。例えば、発車時間を予告する電光掲示板は赤・オレンジ・黄色・黄緑・緑など多色で表示しているが、色弱者は同じ色に見える。4、色の名前がわからない。色名とは、一般の人が「似ている」と感じるものをカテゴリーにした分類法である。しかし、色弱者は何を似ていると感じるかが異なるため、色は違うと分かっても、色の名前は分からない。したがって、違う色の書類や路線図などに色名を表記すれば、色弱者にもわかりやすくなる。5、色弱の人の方が敏感に感じる色もいる。脳は目から伝わった膨大な情報の一部しか処理できない。一般の人は赤み–緑みの差の情報を特に重視して色を見分ける。色弱の人は赤み–緑みの差の情報がほとんどない代わりに、明るさや青み–黄色みの差に敏感に感じて色を見分ける。色覚の検査によく使われる石原表がある。一般の人が赤みの差に敏感であるが、青みの差に鈍感であるため、「青鈍感型」とも言える。それに対して、色弱者は赤みの差に鈍感であるが、青みの差に敏感で「赤鈍感型」である。兵隊として不適性の色覚異常者を、徴兵検査や学童検診でもれなく発見し、区別しておくことを目的として生まれた石原表であるが、アメリカでは、色弱者だけを集めて偵察部隊や狙撃部隊を作るのに使った例もあった。その使い分けから日本とアメリカの発想、さらに国民性の違いも少し窺えるだろう。最後に、「異常・障害・少数派」について一緒に考えよう。携帯電話を持っているのが当たり前の今時では、携帯電話を持っていない人は「異常」な人だろうか?また、血液型は赤血球のA型抗原とB型抗原を作るタンパク質の遺伝子の有無で決められるため、AB型がA、B両方の遺伝子を持つため血液正常で、他の血液型は血液異常と言えるか?我々は人数の多少で正常か異常かを思いがちが、本当はそうではい。車椅子の人は歩道が歩きにくくて苦労していることがよく見かけるが、ではどうして自動車は車道をすいすい走るのか?マラソンの世界記録は2時間3分に対し、車椅子マラソンの世界記録は1時間20分である。車椅子の人が一般の人より移動が早い。しかし、車椅子マラソンは実は普段自動車道として使われる道で走っているから、厳密に言えば、車道を使えば車椅子の方が早い。したがって、車椅子の人が不便になるのは車椅子が遅いのではなく、道が不便をもたらすのであろう。車道は自動車車輪で動くのが多数であるため、段差や凹凸をなくしてある。一方、歩道では車輪で動くのは少数であるため、段差や凹凸を放置してある。つまり、社会は多数派の利益に合わせて設計され、少数派は不便を強いられる。「障害者問題」は実は「少数者問題」である。明日紹介されるユニバーサルデザインは、「多数派の人」が逆に不便にならない程度に、「少数派の人」にも十分に便利になるように配慮する事業である。*今日の宿題:スマホアプリChromatic Vision Simulatorを使って、明日までに周りを見てみよう。

【南京大学集中講義「色」第6講2016年3月11日】色のユニバーサルデザイン(CUD)伊藤啓先生

【南京大学集中講義「色」第6講2016年3月11日】色のユニバーサルデザイン(CUD)伊藤啓先生質疑応答

Q1:鳥井先生の授業で触れたRGBで再現できると再現できない色について少し詳しく説明していただけないでしょうか?

A:色度図に扇型のグラフが表現しているのは世の中の全ての色の範囲である。液晶ディスプレーは(RGB)を一定の割合で混ぜて色を作るため、すごく鮮やかな赤や緑、紫などは再現できない。印刷(CMYK)の場合、再現できる範囲は液晶ディスプレーより狭いが、一部の青緑と紫は印刷の方がもっと表現できる。

Q2:伝統色とは何か?

A:決まった定義がない。ある特定の物の色も昔からある色も伝統色であり、また新製品の色も伝統色とも言える。例えば、「フェラーリレッド」という特定な色名はフェラーリの車の赤い色から由来するものである。したがって、伝統色というより特定のものの色というような表現が良いかもしれない。

Q3:色弱の人への差別はどういうものがあるか?

A:主に就職に制限があった。日本の場合、30年前は、色弱者は銀行に就職できなかった。なぜなら、入金と出金の伝票の色が区別できないからである。また新聞・テレビ業界やデザイン会社にも入れなかったし、バスや鉄道の運転士、警察官、自衛官にもなれなかった。今は銀行、メディア業界、デザイン会社とバス会社は制限をすでに解除した。自衛官も軽い程度の色弱なら入隊できる。

Q4:色弱の人は色名をどうやって判断するのか?

A:基本的に「どういうものは、どんな色名の場合が多いか?」を頭で覚える。例えば、赤と緑を区別するには、花だったら赤、葉だったら緑というふうに覚える。しかし、もし緑の珍しい花があると間違える。

Q5:色弱の人が色を見やすくする補正メガネはないか?

A:補正メガネにも限界がある。例えば、同じ明るさで紛らわしい赤と緑に赤フィルターをかけると、赤系が明るくなり、緑が暗くなる。違う明るさで赤と緑が区別できるようになる。ところが、別に色でもっと暗い赤色がある。フィルターをかけていない時に、違う明るさで区別できた明るい緑と暗い赤がフィルターをかけされると、ほぼ同じ明るさになって区別できなくなる。ある色を区別できるようにすると、別の色が区別できなくなる。つまり、補正メガネで全ての色が区別できるようになるのではなく、あくまで特定の組み合わせにしか通用しない。

ユニバーサルデザインの発想は不便を感じる人に努力させるのではなく、不便を感じない環境に変えることである。

- カラーユニバーサルデザインの始まり

実は、カラーユニバーサルデザインの歴史は長くない。2001年に「色覚バリアフリー」という表現で活動を始めた。伊藤啓先生が脳研究の学会での研究発表の仕方について、赤と緑の二重染色顕微鏡画像が色弱者に見えにくいため、紫と緑に変えればわかりやすいと、学会に進めたのがきっかけとなった。それがメディアに紹介され、博物館の展示製作者や印刷業務者、教科書製作者、駅の案内表示のデザイサーなど、様々な分野の人から協力依頼を受けるようになり、2004年にNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUD)を設立した。科学者、デザイサー、色弱の当事者で組織している。主な仕事は二つある。一つは製品・施設・出版物などのデザインを、専門知識を持った色弱の当事者がチェックして、見分けやすさの問題点と改善法を提案すること。それと、見分けやすくなっていると推奨できるものに認証マークを交付すること。今は日本の半分ぐらいの自治体がCUDのガイドラインを作っている。また総務省行政評価局にも協力し、道路用電光掲示板の変更など他の部署に勧告を行っている。

- CUDの3つのポイント

カラーユニバーサルデザインには大きく三つのポイントがある。

1、できるだけ多くの人に見分けやすい配色を選ぶ。

具体的に何種類のやり方がある。

一つは色そのものを変えること。彩度の低い色同士を組み合わせず、彩度の高い色同士が彩度の高いものと低いものを組み合わせにする。例えば、濃い赤は黒やこげ茶と組み合わせず、朱色やオレンジ色を黒と組み合わせる。黒、青、緑など暗い背景を白や黄色、クリームの文字と組み合わせる。

もう一つのやり方は色の濃さを変えること。明るい背景に暗い文字や記号、暗い背景に明るい文字や記号を組み合わせると見やすくなる。例えば、トイレマークの場合、ピンクと青色で表示することは優しい印象を与えるが、色弱者にはほぼ同じ色に見えるため、紛らわしい。それを朱赤と青に変更すれば、区別できるようになる。

さらに、色あいを微調整するだけで色を見分けやすくなることもできる。一般の人にとっては赤と緑が最も対照的な色であるが、色弱の人には青と黄色が最も対照的である。したがって、赤を黄色側に少しずらし、緑を青色側に少しずらすことで色弱者も赤と緑が区別できるようになる。例えば、信号機の赤と緑を黄色寄りの赤と青寄りの緑に変更すれば、誰でも区別しやすいようになる。

2、色を見分けにくい人にも情報が伝わるようにする。

例えば、色と色の間に境界線を入れる。境界線を入れて、画と線のコントラストの違いで視認性をあげることができる。また、模様を入れたり、文字の書体を変えたり、下線を入れたりすることも有効な方法である。

3、色の名前を用いたコミュニケーションを可能にする。

色名を明記することで、誰でも色がわかるようにする。例えば、地上デジタル放送開始に合わせ、全メーカーのリモコンのカラーボタンに色名を入れるようになった。

以上の方法を使って、実際、教科書のCUDと公衆機関CUDも行われている。現在日本の中小学校教科書の半分以上はカラーユニバーサルデザインのガイドラインに基づいて作られている。また、現在使われている東京メトロの路線図、案内図、ホーム時刻表などもCUDで見分けやすくなった。

講義をなされた3月11日は東日本大震災の発生から5年になる日であった。実は、防災情報の面でもカラーユニバーサルデザインが大きな役割を果たしている。当時、大津波警報の色づかいは放送局によって異なっていた。なぜこのような混乱が起きるか?元々テレビで流される注意画面には注意報と警報の2種類しかないので、黄色と赤で表示すれば良い。ところが、東日本大震災の時に、3種類の警報があったが、3段階の警告表示を色分けするコンセンサスがなかった。したがって、会社によっては黄色と赤の間に、オレンジを挟んだり、黄色と赤の下に紫を作ったりしてバラバラになった訳である。伊藤先生チームで系統的に色を振り、被験者で見分けやすさテストを行った上で、最終的には黄色と赤と赤紫に決めた。紫が一番危ないことを示すため、線の幅を2倍にして太くするように工夫を加えた。これで、次に地震があったらどのテレビ局も同じような警告表示を放送するはずである。

このように、日本では様々な分野ではカラーユニバーサルデザインが運用されているが、どういった仕組みで事業を進めているかを最後に見てみよう。

- カラーユニバーサルデザインの運動理論

見分けにくい色の理論は1950年代にすでに完成していたが、60年経ても実社会に反映されなかったのはなぜだろう?

バリアフリー対策の問題は当事者、企業・官庁、科学者の三つのグループにある。従来では、当事者は「配慮して欲しい」とは言うが、「何をどうすれば配慮したことになるのか」をきちんと説明しない。出来ることと出来ないことも斟酌しない。要望に説得力もないし、要望の仕方に責任感がない。一方、企業や官庁も要望の扱いに責任感を持っていない。要望を聞くかどうかは自分の都合しだい。必ずしも当事者のニーズとは合わない。科学者も、基本「調査」するだけで「提案」はしない。その状況を変えるためには、当事者と企業・官庁が対等な関係を作るのが大切である。当事者は実現可能性やコストを考えた責任感のある提案を出す。また、官庁の方は満足が得られるまで努力する。言われたことは実現し、実現できない場合は理由を説明する。

科学者は責任を持って調査結果をもとに具体的な提案し、両者の橋渡しをする。

もう一つ重要なのは行政頼みではなく、民間主導ということである。従来のバリアフリーは主に行政にガイドラインを作ってもらうのに力入れていたが、ガイドラインだけでは良いものではない。どういうデザインが効果的かは、細かい指示が必要である。したがって、初期の設計・開発段階から関与することが重要である。そして、補助金頼みではなく、クライアントに満足してもらえるサービスを提供するよう、責任感と緊張感を持って事業を進めていく。行政とNPOは車の両輪で、行政は何に配慮すべきかを企業などに指示し、NPOは実際にどのように配慮すれば良いかを助言する。このように、伊藤啓先生をはじめ、科学者、デザイナー、色弱の当事者で構成されているNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構は色弱者に優しい環境作りに積極的に取り組んでいる。

(NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構http://www.cudo.jp)

質疑応答

Q1:对最后的比较感兴趣。作为一个改变社会的推动,在这一事业的过程中遇到那些困难?或者未来的难点在哪里?(最後の部分にすごく興味を持っています。社会を動かす事業だと思いますが、進める過程でどんな困難な点があったか?あるいは、将来どんな困難があるかと思いますか?)

A1:実は困難は結構ありました。企業の方はすごく熱心です。自分のものをより良くしたいってすごく思っている。他の会社の製品より良くしたいと思っているから、僕たちがお願いすると、一緒にやってくれる。むしろ、役所とか国の行政側、従来のやり方と全然違うから、やり方を変えるのにすごく抵抗があった。例えば、偉い先生を呼んできて、検討委員会を作って、議論をして、ガイドラインの本を作るというのが昔からのやり方です。そうじゃないものをやるから、すごくうさんくさがれる。僕らは実は10年やっているんだけど、行政からの補助はほとんどない。もっぱら企業の直接的なほうで動いています。そこはちょっと大変なところです。

Q2:我想补充一下,您推动这个是想作为一个项目还是作为一个工作?还是作为一个公司?(もう一つ聞きたいが、先生はプロジェクトとしてこの事業を進めたのか?それとも、ただの仕事としてですか?それとも会社として運営するつもりですか?)

A2:僕は大学の先生なので、自分の時間はほとんどこれに使いません。 NPOのほうはいま5人の社員がいます。その人達は毎日そこで働いています。僕は経営者なので時々行って、「全体の方針をこうしましょう」みたいな話をする。あとの細かいことは、 NPOのほうでやる。だから、僕はわずかな時間しか使えないけど、細かいことはNPOがやってくれる。例えば、東京五輪の新しい国立競技場のサインを僕たちがアドバイスすることになっている。来週の相談会は僕がやるが、細かい作業はNPOの社員がやる。

Q3:您现在的这个NPO能够达到您的预期吗?也就是推动整个社会的改善。(今のNPO組織では先生のご期待に添えるでしょうか?つまり社会全体を動かし、改善することが実現できるか?)

A3:(一同笑)全部じゃないけど、少なくとも色に関しては、今日本に住んでいる人で、僕たちが作ったものを見ないでは1日も暮らせない。東京の人は必ず駅に行ったら、僕たちが作ったサインを見なきゃいけない。テレビの画面も全部僕らが作っているし、銀行にいったら、僕らが作ったATMの画面をみっている。だから、僕らが作ったものを使わずには1日も暮らせないようになっている。その意味では、多分、かなり社会は動いていますね。じゃ、次に日本だけではなく、中国でもやるかというと、まあそこは、今から頑張らなきゃ。もしみなさんの中でやりたい人がいったら、ぜひお願いします。

Q4:先生のパワーポイントに多くの生活例が入っています。それは先生の普段の生活の中から集めたものですか?普段からカラーのものに特別な注意を払っていますか?取材のプロセスにちょっと関心を持っています。

A4:基本的に毎日カメラ持っていて、どこへ行く時も、何かあったら写真を撮っています。今日もここにくる前に、中山陵に行ったんですけれども、そこでタバコ禁止のマークがあって、写真をとりました。だから、常にいろんなサインとかのものに興味を持っています。だから、パソコンの中には世界中のそういう写真がいっぱい入っています。

Q5:可能跟这堂课没有太大的关系,我想知道全色盲的人是不是什么都看不到?是不是说SML锥体都没有?(今回の授業とはあまり関係がないかもしれないが、全色盲というタイプの色覚異常者もいますが、彼らは本当に何も見えないですか?錐体細胞が全くないということですか?)

A5:全色盲というタイプがいて、本当に一色しか見えない人がいます。それは2種類の人がいって、一個は錐体という細胞があるんだけど、一種類しかない人。その人は昼間は見えるが、ほぼ完全に白黒になります。もう一個のタイプは完全に錐体がなくて、杆体細胞しかない人がいます。杆体細胞は夜しか使えないから、だからその人が黒いサングラスをかけると、昼間でも光が落ちるので、一応ものが見えるようになる。でもその人も一種類しか細胞がないので、色はわかりません。あとは、脳では色を処理する場所がある。そこが壊れちゃうと、例えば脳出血で怪我をすると、ある日色が急に見えなくなることもあります。その三種類があります。

後記:今まで通りのものを少しだけ変えれば、より多くの人にとって便利になる。目に見えている当たり前のような日常の背後には、目に見えない優しい心遣いがあった。伊藤啓先生の授業を聞いて、カラーユニバーサルデザインの知識だけではなく、他の人への「配慮」の大切さも心の中で覚えておきましょう。

(文・朱芸綺)

コメントする

- 他の授業をみる