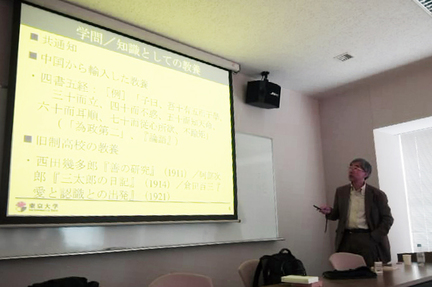

SAITO Yoshifumi

What is Liberal Arts Education?

This lecture on liberal arts education was offered specifically to students from Nanjing University during the One-Week-at-UT Program, which was held from November 10 to 17, 2013.

In this lecture, I will first go over the dictionary definitions of the Japanese word “kyoyo” (which is translated in the title as liberal arts), and have an overview of the three dimensions of the word on that basis: “kyoyo as scholarship/knowledge;” “kyoyo as an act of teaching and passing on/learning;” “kyoyo as something that we make our own.” I will then contemplate how contemporary forms of “kyoyo” have been shifting and suggest a version of liberal arts education (kyoyo kyoiku) for a new era.

[Instructor]

Professor, Graduate School of Education, Faculty of Education

Professor Saito first served as Assistant at the University of Tokyo and finished the Master's Program at the Department of English, Indiana University, U.S.A. He was appointed Full Time Lecturer at the College of Arts and Sciences, the University of Tokyo, in 1990 and Assistant Professor in 1992. He finished the Doctoral Program at the School of English, the University of Nottingham, U.K. in 1997, obtaining a Ph.D. with a dissertation titled: Style and Creativity: Towards a Theory of Creative Stylistics. He was appointed Associate Professor at the Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo; Professor in July, 2009; Professor in the Division of Curriculum Development, Graduate School of Education, the University of Tokyo in October, 2011.

1991(平成3)年の大学設置基準が大綱化されたことによって、多くの大学の教養部が廃止・解体された。東京大学は日本の国立大学のなかでのちに「教養」の名を守り通すことになる数少ない大学のひとつである。教養教育への批判が盛んになったなか、教養学部を守ることができて、たくさんの困難を越え、そして、東大はやはり自分なりの教養信念・教育理念を持っていると思っている。

先生がおっしゃったとおり、日本はヨーロッパの学問を輸入する前に、中国から学問・思想を求めていた。そのなか、特に江戸時代に重視されたのは儒学である。その中心にあるのは科挙を受ける人たちにとっての必読の「教養書」でもあった「四書五経」である。「四書五経」は人生の哲学、儒者の自己修養と政治思想などが述べられている。昔の中国では、孔子をはじめ老子、荘子、孟子などの有名な思想家・教育家は私塾を開き、弟子たちに向けて学問を伝授していた。修養を積み、人格を磨き、精神を養うなどを目標として、単に知識を身につけるのではなく、自らの人格を養うのも重要な内容である。

現在の中国はまだ発展途上国であり、経済の発展を目指し頑張ってきた。物質の豊かさを獲得できた一方、自然破壊が深刻化に進み、自分の利益を得るために他人や自然に害を与えるなど、社会問題が起こっていた。幸いのは、政府や民間の人々は経済を一方的に発展させることから脱出しなければならないと認識し、持続可能な調和的発展を続けることのできる社会や中国の夢などを実現するために力を注いでいる。こういう社会環境のもとで、人格を養うを主旨とした教養教育は不可欠なものだと思う。実業ばかりではなく、自己の修養、社会の調和なども重視しなければならない。

リベラルアーツ、新時代の教養を考えれば、斎藤先生は教養教育について講義をしてくれた。先生は授業で新時代の教養のあり方として「情報選別の能力」、「迷ったら古典に帰れ」、「精神の平衡感覚」などを提言した。情報が溢れているこの新しい時代に、いろいろな手段ではやく情報を手に入れられる。しかし、それをどう選別するか、たとえば、情報提供源が信頼できるかどうか、その主張は論理性があるかどうか、またその情報の「たたずまい」はどうであるかは問題である。この新しい時代に情報の選択は時には人を迷わせる。その時、斎藤先生は「古典」に帰って、それの読み解き方をもう一度見直すと言ってくれた。情報が溢れていて、技術がすばやく進歩している今の時代に、古典がかえって需要になってくるだろうと思う。それは先生が指摘した教養の第三の部分、「人格」を養うことかもしれない。そこで「精神の平衡感覚」がとれ、「知識」、「知的技術」と「人格」を含めて総合的な「教養人」といえよう。

東大で初めて受けたのは斎藤先生の「教養教育とは何か」という授業である。この授業を通して、東大はまだ教養教育を堅持する理由を分かった。また教養教育の重要性を改めて認識するのができる。中国では、大学は今教養教育を重視しないで、大学に入る前に、もう四年間の専攻を決めた。実は、大學に入ったあと、事前に選択した専攻に対して全然興味を持っていない現象は普遍に存在する。また、学生は専攻を選ぶとき、この専攻は大きな金を稼ぐするのができるかできないかということを評判の標準として選択する。教養教育は学生に自分の興味がある点を掘り起こさせるということを重視するべきだと思う。これは、南京大学が東京大学から勉強するべき所だと思う。

東京大学には、なぜ「教養」学部が残ったのか。これは、私たちから見てもなかなか興味深い問題であろう。新しい時代に入って、殆どの大学が専門教育を提唱しているが、逆に教養教育がもっと不可欠になってくると私は考えた。それにしても、ひたすら以前のやり方に沿って、教養教育を進めるのは、時代はずれになるに違いない。だから、大学で、新時代の教養教育のあり方を検討する必要があるではないだろうか。東大一年生と二年生での教養教育は、とても有意義な伝統であり、中国も今「通識教育」という言い方がよく耳にしているが、その具体的なやり方は、各国の優れた経験から学んで、更に改善して行くべきだと思った。