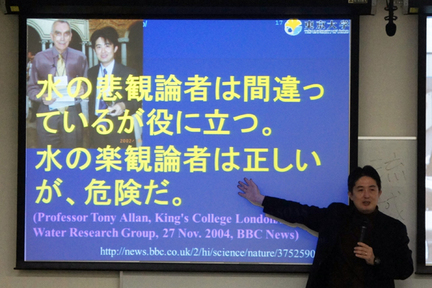

沖 大幹

水危機ほんとうの話

安全な飲み水へのアクセス、改善された衛生施設の使用、健康で文化的な生活に必要な水の安定した利用、工業生産や農業生産に必要な水、さらにはエネルギー生産や生態系保全に不可欠な水を確保できるかどうか等、水は持続可能な発展の鍵を握り、社会の繁栄と世界の安定に直結しています。今後、途上国を中心とした人口増や経済発展に伴ってさらに増大する需要を満たすことができるかどうか、そして、気候変動に伴い変わっていく水循環に適応していけるかどうか、予断は許しません。しかし過去を振り返ると、世界の総人口は増えたのに、かつて11億人いると言われていた安全な飲み水にアクセスできない人々の数は約8億人にまで減ったと推計されています。これは、ますます人口が増え、増えた人口が都市に集中してさらに深刻化する世界の水問題解決へ向けて、世界中が努力してきた結果です。日本で節水したからといって、水で困っている地域で水をもっと使えるようになるわけではありませんが、長年に渡って安全な飲み水を手軽に、安定して利用可能にするための社会基盤施設を整備してきた日本の知恵や経験、技術や人財が役立つはずです。人類の持続性構築のために何ができるかを、みずから考えてみましょう。

[講師紹介]

東京大学生産技術研究所 教授

東京大学生産技術研究所助手、講師、助教授を経て1997年より現職。その間、日本学術振興会海外特別研究員として、NASA (アメリカ航空宇宙局)ゴッダード宇宙飛行センターの客員科学者を2年間勤める。専門は地球水循環システム。特に広域の陸面水文量のリモートセンシング、 グローバルな水循環と水収支のモニタリングとモデリング、現状から将来へ向けた世界規模の水資源アセスメント、ヴァーチャルウォーターの交易、水を軸とし た千年持続学の研究など。国土審議会、社会資本整備審議会専門委員。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第4次報告書主要執筆者。2008年には日 本学士院学術奨励賞等を受賞。

参考文献

- 沖大幹『水危機 ほんとうの話』新潮社、2012年。

コメントする